今回は、スネアドラムのチューニング方法について紹介します!

この記事では、

- チューニングの手順

- チューニングでのポイント

これらについて知ることが出来ます!

日々の練習に生かしてみてください!

参考にしている教則本はこちら!

スネアドラムのチューニングを行うメリット

スネアドラムのチューニングを行うメリットは次の通りです!

- 楽器の修理やメンテナンスができるようになる!

- 状況に合わせた演奏ができるようになる!

- 楽器の状態を知ることができる!

順番に紹介します!

楽器の修理やメンテナンスができるようになる!

自分で、チューニング作業をすることによって、演奏している状況では分からなかった楽器の特徴を知ることができます!

また、スネアドラムのチューニングは、太鼓系のチューニングと共通点が多いです!

バスドラムやトム、ボンゴ、コンガなどの楽器も、同じような作業でチューニングを行うので、知っておくと便利です!

スネアドラムは、学校や団体が所有している場合が多いです。

その為、チューニングの方法やその効果を知らずに練習している人が多いのが実態です。

最近は、スネアドラムだけ個人で持っている状況も増えてきていますし、私も最初に買った打楽器はスネアドラムでした。

団体の所有している楽器は、自分以外の人も同じように使用するとても大切な楽器です。

学校や団体に関わっている打楽器パート全員が管理、メンテナンスを行えるようになるといいですね!

状況に合わせた演奏ができるようになる!

スネアドラムのチューニングをすることによって、演奏する音の高さや音色が変化します!

これらを演奏者の意志で変えることができるのは、太鼓系打楽器のメリットです。

鍵盤打楽器は、自分でチューニングをすることは出来ません。

スネアドラムは、音の強さが強く存在感も大きい楽器ですので、チューニングによる演奏効果も大きくなります!

演奏する曲や一緒に演奏する楽器によってチューニングができるように実践してみましょう!

楽器の状態を知ることができる!

先ほど紹介したように、チューニングでは、演奏するだけでは分からない楽器の状態を知ることが出来ます!

- スネアドラムの皮の状態

- スネアドラムのボトルの傷み具合

- 響き線の傷み具合

これらを知ることで、楽器を適切に管理できるようになります!

楽器には、演奏に必要な部品だけが備わっているので、部品の状態が万全でないと、演奏する音色はもちろん万全ではありません。

それぞれの部品について、以下の点を確認すると良いでしょう。

必要に応じて、買い替えも検討してください。

皮:極端にゆがんだり、変形していないか。それぞれ適切な皮をつけているか(インチ数があっているか、表用と裏用を正しく使い分けているか)

ボトル:さびていないか、曲がっていたり、汚れがたまったりしていないか

響き線:曲がったり、途中で折れたりしていないか

スネアドラムのチューニング方法

スネアドラムのチューニングは次の手順で行います。

- 表のヘッドを取る。

- ヘッドとフープを取り付ける。

- ボルトを最低限の状態まで締めていく。

- 理想の音程、音色に近づけていく。

- 裏のヘッドも同じようにチューニングを行う。

順番に紹介します!

表のヘッドを取る!

まずは表のヘッドを外します。

外側についているボルトを緩めて、ボルトとフープを外します。

この時、緩めたボルトはフープの穴に通した状態にしておきましょう。

もしくは、ボルトがなくなってしまうのを防ぐために、あらかじめ置き場所を決めておくと安心です。

フープとボルトを取ったら、ヘッドが外せる状態になるので、1度外します。

スネアドラムの中に、ほこりなどがないか確認しましょう。

クロスなどを使用して、ふき取っておきましょう。

また、ボルトの中にも、サビやほこりが溜まっていることがあります。

こちらも掃除をしておきましょう!

以下のポイントを踏まえて、スネアドラムの状態を確認してください!

- スネアドラムのヘッドは曲がっていないか

- ボルト、フープは曲がっていないか

- ヘッドの裏やフープの裏などにほこりが付いていないか

- ボルトがさびていないか、また、ボルトを差し込む穴に汚れが溜まっていないか

ヘッドとフープを取り付ける

スネアドラムの掃除が完了したら、ヘッドとフープを取り付けます。

ヘッドをスネアドラムの上にのせて、その上にフープを乗せましょう!

ヘッドの傾きを決める場合は、ロゴマークなどの向きや、響き線の向きなどを目安にすると良いでしょう。

ボルトを最低限の状態まで締めていく。

ヘッドとフープを取り付けたら、ボルトを穴に差し込みます。

全てのボルトを穴に差し込むまで、ボルトはあまり締めないようにしましょう。

ボルトの差し込みが完了したら、ボルトを両手で締めていきます。

対角線上にあるボルトをある程度回らなくなるところまで締めていき、回らなくなったら隣のボルトを締めていきます。

この要領で、左右の手が全てのボルトに触れるように締めていきましょう。

こうすることで、左右の手によるボルトの締め加減の差を減らすことができます。

理想の音程、音色に近づけていく。

全てのボルトが手で回すことができなくなったら、いよいよチューニングキーを使用します。

ボルトを手で締める時と同じように作業する場合、チューニングキーは2つあると便利です!

チューニングキーを使用してボルトを締める際は、同じ力でヘッドを張る為、同じ角度で回すようにしましょう。

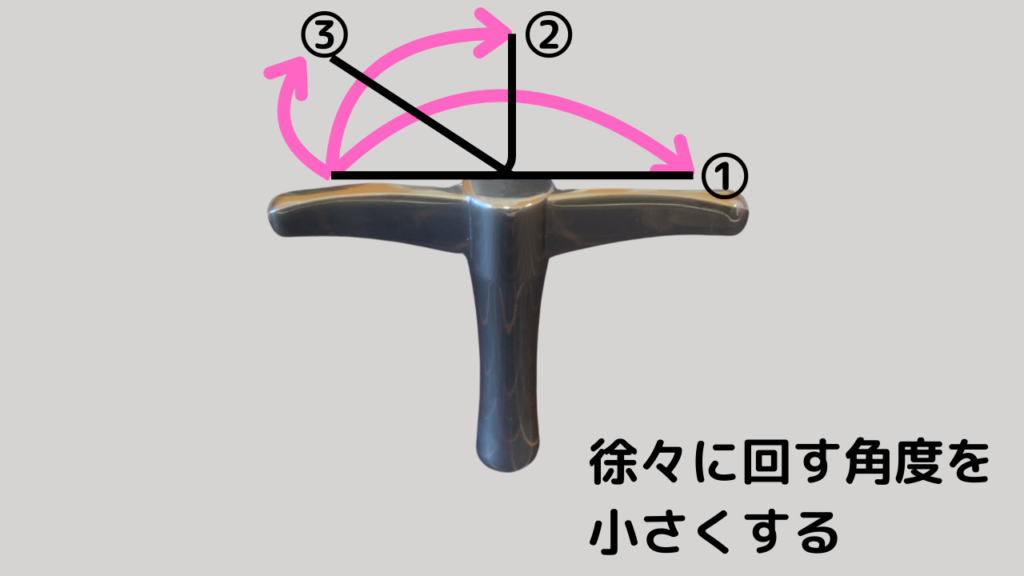

最初は180度回し、1周したら90度、45度のように、少しずつ回す角度を減らしていきます。

最後の段階では、角度を考えにくくなりますが、出来るだけ同じ角度を回すように意識しましょう。

チューニングキーでボルトをそれぞれの角度で回し終えたら、音程を確認しましょう。

その際に、布やクロスを楽器の下に敷くことで、音程を聞き取りやすくなります。

スネアドラムの理想とする音程や音色は、曲調や雰囲気によって異なるため、チューニングに正解はありません。

しかし、一般的に使用される5.5インチのスネアドラムを使用する場合、A-B♭に調整すると良いといわれています。

それぞれのボルト付近をマレットで演奏してみて、音程を確かめてみましょう。

また、チューナーでは音程を確認しにくいので、ピアノなどで音を聞いて合わせる方法がオススメです。

スネアドラムから音程が聞き取りにくい場合は、真ん中にクロスなどを置くと聞き取りやすくなります。

裏のヘッドも同じようにチューニングを行う。

表のヘッドを張り終えたら、裏のヘッドも同様に行います。

スネアドラムの音色の変化は、裏のヘッドを張ったり緩めたりして調整することが多いです。

まずは、表と同じ音程になるように、同じ工程でチューニングを行いましょう。

その後、演奏する曲調や雰囲気に合わせて、裏のヘッドを張ったり緩めたりしてください。

裏のヘッドは、表のヘッドより薄く壊れやすい素材で出来ているので、締めすぎ、力の加えすぎなどに注意してください。

また、裏のヘッドを外す前に、響き線を外す必要があります。

響き線は、チューニングキーなどで外せることがほとんどだと思いますが、響き線の原状復帰ができるように、写真などで撮影しておきましょう。

響き線の張り具合を調整するネジが付いている場合は、緩めた状態で外しましょう。

チューニングのポイント

スネアドラムのチューニングを行うときのポイントは、次の通りです!

- 作業は1人で行う

- 時間にゆとりを持つ

順番に紹介します!

作業は1人で行う

スネアドラムのチューニングは1人で行うのが基本です。

その理由は、スネアドラムのヘッドを均等に張る為です。

スネアドラムのヘッドは、各ボルトでフープを締めて張ります。

この張る力が均等になることで、スネアドラムのヘッドに対して均等な力が加わります。

均等に力が加わると、演奏した際の響きが均一になり、演奏者が表現したい音色を撚り正確に伝えることができるようになります。

均等に力を加えるために、同じ人がボルトを締める必要があるのです。

特に、音程を調整するなど、細かな作業が求められる場合などは、次のような意識を持つ必要があります。

- チューニングキーをどの程度回したか

- その際に力を加える必要があったか

- それぞれのボルトを締める力加減は同じ程度か

個人の感覚で行わなければならない作業が発生するため、複数人で同時に作業できません。

ボルトを外したり、チューニングの確認などは複数人で行う場合があるかもしれません。

ヘッドを張り、音色を調整する行程に限っては、1人で行いましょう。

時間にゆとりを持つ

チューニング作業は、1連の作業を完了させるまでに時間がかかります。

時間を短縮して行おうとせず、丁寧に作業を行うことが大切です。

スネアドラムのチューニングは、緊急の場合を除いて、時間にゆとりがあるときに行いましょう。

まとめ

この記事では、以下の内容について紹介しました!

- チューニングの手順

- チューニングでのポイント

- チューニングに関する疑問と解決策

日頃の練習に是非生かしてください!

基礎練習と並行しながら、様々な曲の練習をするのもオススメです!

以下のサイトで販売しているので、ご活用ください!