こんにちは!

今回は、打楽器の基本であるストロークについて紹介します!

意外にも、ストロークという言葉の意味を知らずに演奏している人も多いようです!

ストロークとは「打つこと、叩くこと」と訳されますが、今回は、「演奏での腕やスティックの使い方」と考えます!

この記事では、

- ストロークの意味

- 4種類のストロークとそれぞれの違い

- ストロークを理解することのメリット2選

これらについて知ることが出来ます!

日々の練習に生かしてみてください!

参考にしている教則本はこちら!

ストロークとは腕やスティックの使い方!

先ほども紹介しましたが、ストロークとは、次のような意味です!

- 打つこと、叩くこと

- 演奏での腕やスティックの使い方

打楽器を練習していると、「ストローク」という単語はよく耳にするので、しっかり押さえておきましょう!

主なストローク

ストロークは、「〇〇ストローク」のように、どのようなストロークであるかを表す言葉が前に付いていることが多いです!

それらの一部を簡単に紹介します!

- ダウンストローク:スティックを高い位置から振り下ろして演奏し、打面近くで止める。

- アップストローク:スティックを低い位置から振り下ろして演奏し、振り上げる。

- フルストローク :スティックを高い位置から振り下ろして演奏し、振り上げる。

- タップストローク:スティックを低い位置から振り下ろして演奏し、打面近くで止める。

- ダブルストローク:1回の腕の振りで2回演奏する奏法。

- トリプルストローク:1回の腕の振りで3回演奏する奏法。

- マルチストローク:1回の腕の振りで複数回演奏する奏法。

これらの意味を理解できると、基礎練習や楽曲の演奏に幅が広がります!

今回の記事では、上4つを紹介していきます!

残りのマルチストロークは、別記事で紹介しますので、そちらを確認してみてください!

基本のストローク4種類

基本のストローク4種類はこちらです!

- ダウンストローク

- アップストローク

- フルストローク

- タップストローク

順番に紹介します!

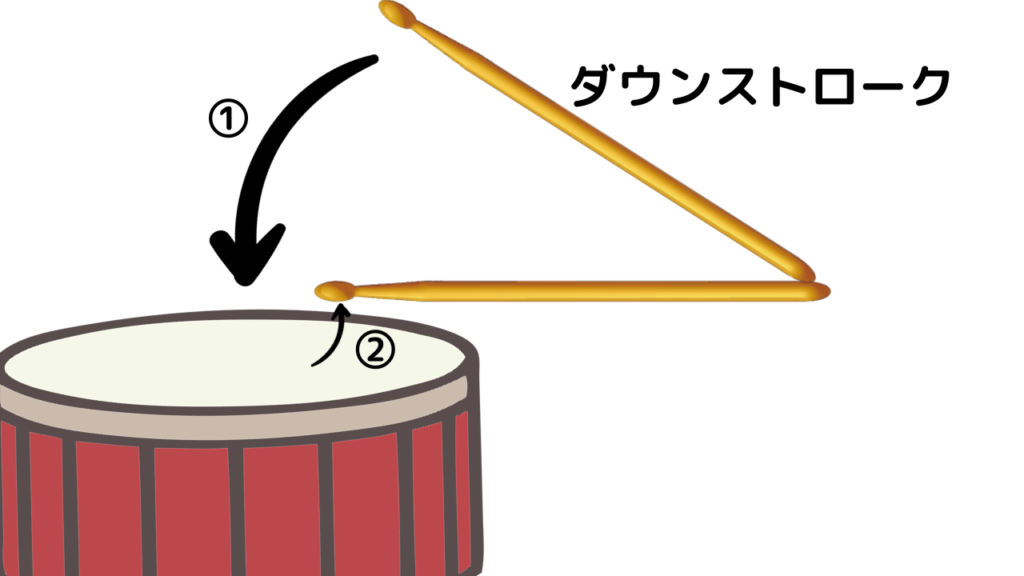

1、ダウンストローク

まずは、ダウンストロークです!

その名の通り、高い位置にある手やスティックを振り下ろす奏法です!

ダウンストロークの流れ

- 高い位置にあるスティックを打面に向かって振り下ろす。

- 跳ね返ったスティックを、出来るだけ打面と近い位置で止める。

ポイントは、フルストロークと違って、打面近くでスティックを止めることです!

※フルストロークはこちらで紹介します!

指先でスティックを握り、出来るだけ打面近くで止めることが出来るように練習してみましょう!

ただし、腕や肩などが力みすぎないように注意してください!

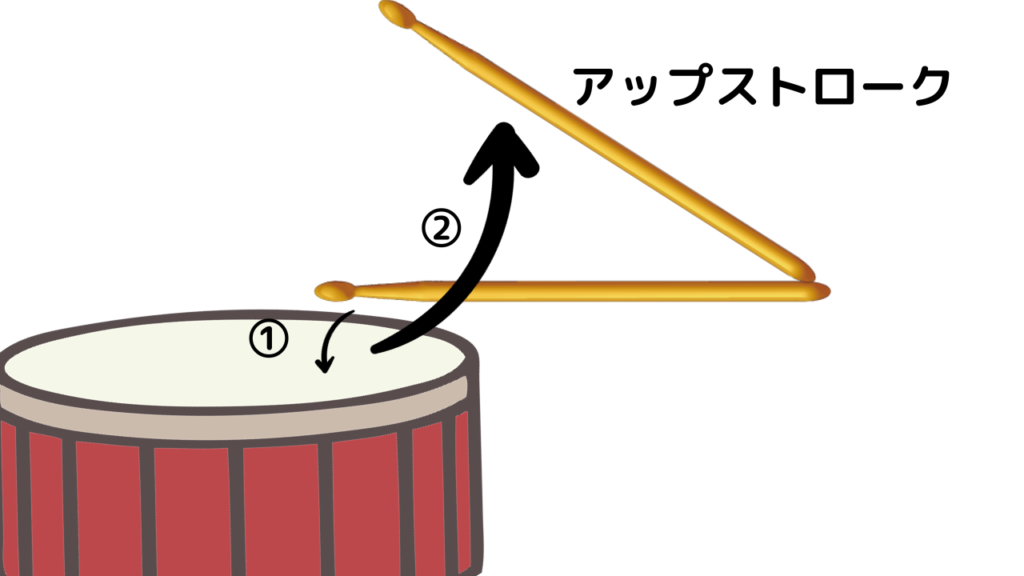

2、アップストローク

次に、アップストロークです!

アップストロークは、動きが不自然なため、1番練習が必要なストロークかもしれません。

打楽器を上手に演奏するには大切な技術です!

しっかり練習してください!

アップストロークの流れ

- 低い位置にあるスティックを打面に向かって振り下ろす。

- 跳ね返る力を利用して、スティックを高い位置まで上げて止める。

手首のスナップを意識すると、自然に演奏できるようになります!

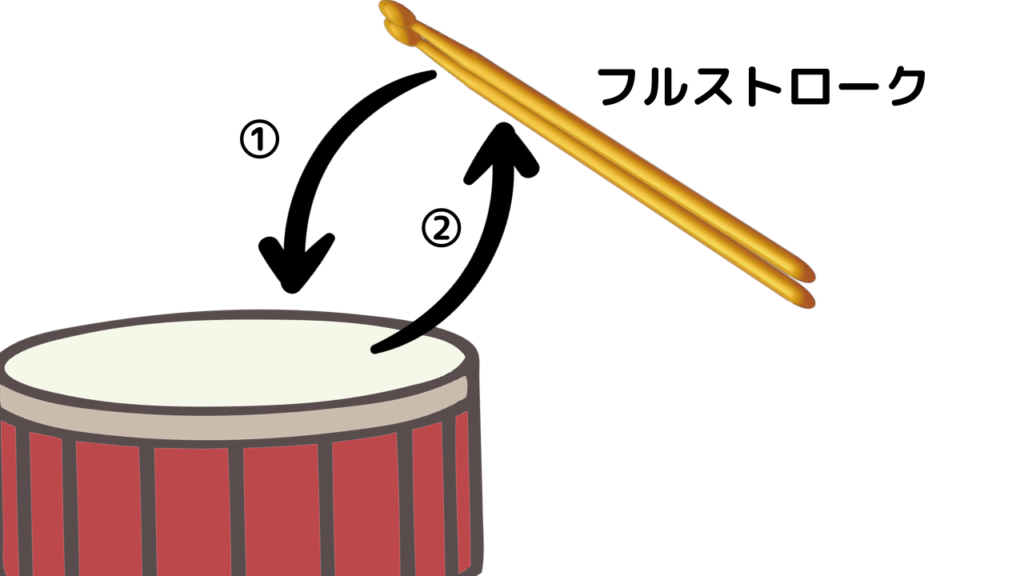

3、フルストローク

次に、フルストロークを紹介します!

ダウンストロークの振り下ろし、アップストロークの振り上げを組み合わせると、フルストロークになります!

フルストロークの流れ

- 高い位置にあるスティックを打面に向かって振り下ろす。

- 跳ね返る力を利用して、スティックを高い位置まで上げて止める。

フルストロークで演奏すると、自然体で演奏しているような印象を受けます!

脱力が出来ている状態で演奏できると、楽器の音色が良く響きます!

振り上げ動作を自然にすることを心がけましょう!

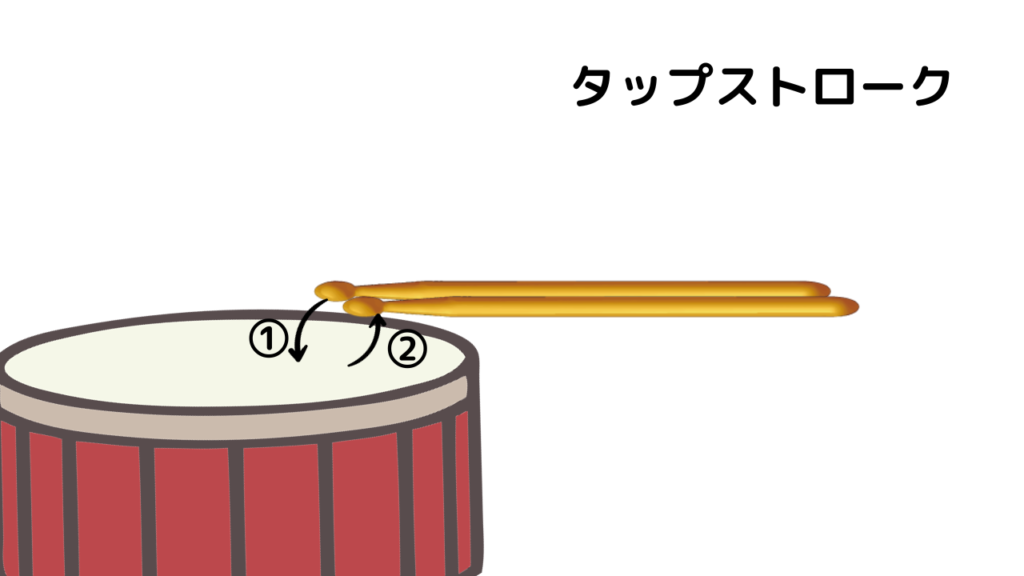

4、タップストローク

最後に、タップストロークです!

細かいフレーズなどを演奏する際に必要な技術です!

タップストロークの流れ

- 低い位置にあるスティックを打面に向かって振り下ろす。

- 跳ね返ったスティックを、出来るだけ打面と近い位置で止める。

小さい音量であれば、自然に演奏できますが、大きい音量で演奏する場合は練習が必要です!

こちらも不自然な動きなので、自然に演奏できるようになるまで練習してみましょう!

ストロークを理解する2つのメリット

これまで紹介したストロークを理解すると、次のようなメリットがあります!

- 自然な演奏が出来るようになる

- 演奏の表現力が身に付く!

順番に紹介します!

1、腕の振り方に意識が向き、自然な演奏が出来るようになる!

打楽器を良い音で演奏するには、脱力が必要です!

普段の基礎練習では、技術の習得や、テンポ感を鍛えることに意識が向いてしまいがちです。

今回紹介した4つの基本ストロークは、腕の振り方・動かし方を意識するため、普段意識していない点に注意が向きます。

腕の振るだけであれば、指や手首、肩などに力を込める必要はありません。

4つの基本ストロークの仕組みを理解し、自然体で出来るようになれば、普段の演奏もこれまでより肩の力を抜いて演奏出来ます。

脱力が出来ていて、ストロークを理解している人の演奏は、楽器の響きが伝わりやすいです!

特に、バスドラム、合わせシンバルなどで伝わりやすくなります!

2、ストロークを使い分けることで、演奏の表現力が身に付く!

打楽器の演奏に表現力は欠かせない技術ですが、具体的にどのように練習すればよいのか分からない場合が多いですよね?

打楽器の構造上、演奏した瞬間が一番強いが出て、その後音は弱くなっていきます。

管楽器のように、息の速さなどを演奏中に調節することが不可能なため、音色の変化をつけることが難しいのです。

ですが、この疑問を解決するヒントの1つに、ストロークの使い分けがあります!

スネアドラムでフォルテの音量を1打叩くことを想定して解説します!

スネアドラムの演奏の聴こえ方

- ダウンストローク:演奏後のスティックが打面近くで止まるため、力のこもっている音を演奏しているように見える

- アップストローク:演奏後のスティックを振り上げているため、楽器の音色が引き出されているように見える

- フルストローク :スティックが大きく動くので、のびやかに広がるような演奏をしているように見える

- タップストローク:スティックが小さく動くので、スピード感のある鋭い音を演奏しているように見える

自分の演奏を鏡で見てみたり、他の人に演奏してもらって観察すると、この違いに気が付くと思います!

先ほども説明した通り、打楽器は、演奏した音を後から変化をつけることが出来ません。

しかし、演奏者の腕の使い方、スティックのスピードを変えただけで、同じフォルテでも違ったように聴こえてくるのです。

この感覚を掴めると、他の打楽器にも応用することが出来ます。

それぞれの打楽器で、曲中の役割を考えながら奏法を選べるようになると、上手な演奏をしているように見えます!

まとめ

この記事では、4種類のストロークについて紹介しました!

日頃の練習に是非生かしてください!

基礎練習と並行しながら、様々な曲の練習をするのもオススメです!

以下のサイトで販売しているので、ご活用ください!

過去の記事もご活用ください!