こんにちは!

今回は、「音名」と「階名」の意味について説明します!

音の名前と言えば、「ドレミファソラシド」を想像しますよね!

音楽の世界では、「音名」と「階名」という2種類の音の呼び方があります!

「ドレミファソラシド」は「階名」です!

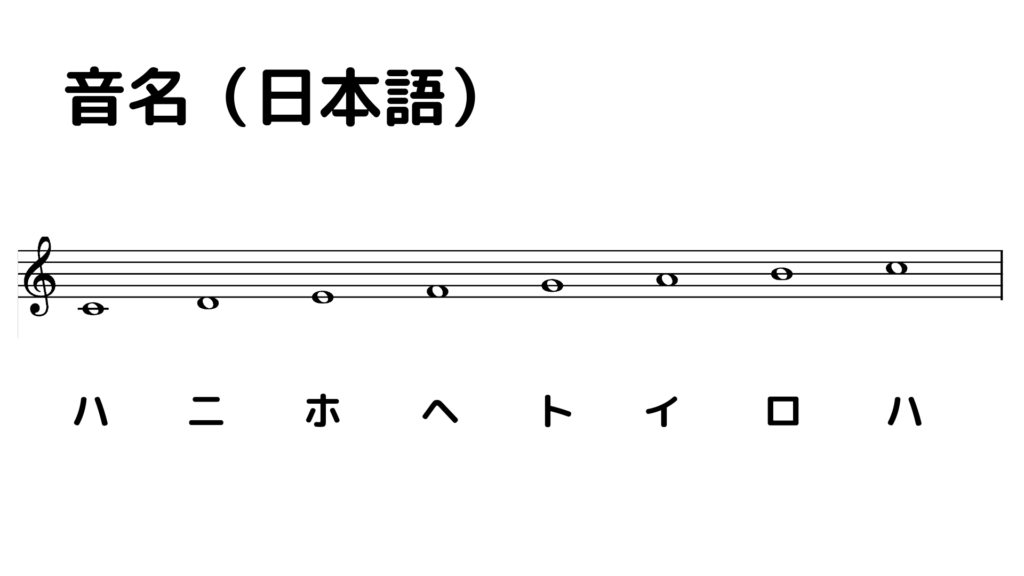

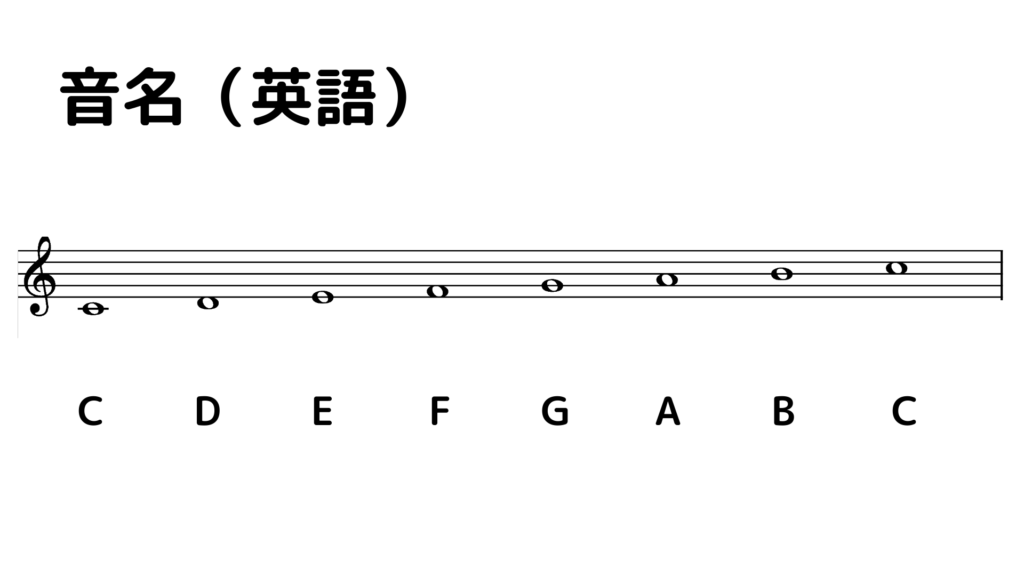

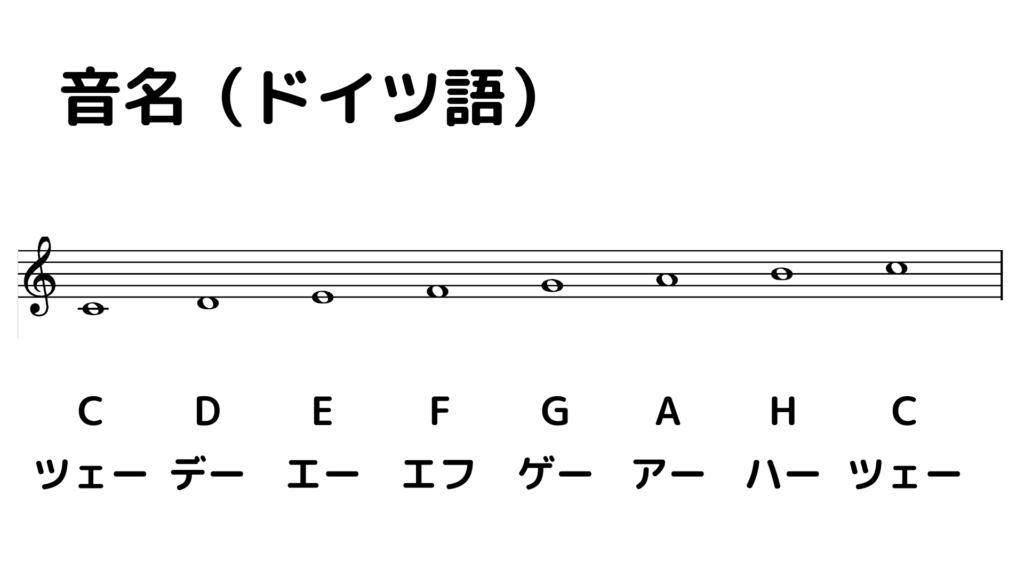

「音名」には、「ハニホヘトイロハ」「CDEFGABC」「CDEFGAHC」という表現方法があります!

今回の記事では、「音名」と「階名」の違いについて詳しくなりましょう!

特に、吹奏楽部で活動している方はしっかり理解していきましょう!

最後まで、是非ご覧ください!

参考にしている書籍はこちら!

「音名」について

まずは、「音名」の意味、呼び方などついて説明していきます!

普段聞いたことがある人は少ないと思いますが、音楽の世界では当たり前のように使われています!

「音名」とは?

「音名」とは、その音の高さに対する固有の名前です!

音そのものについている音の呼び方です!

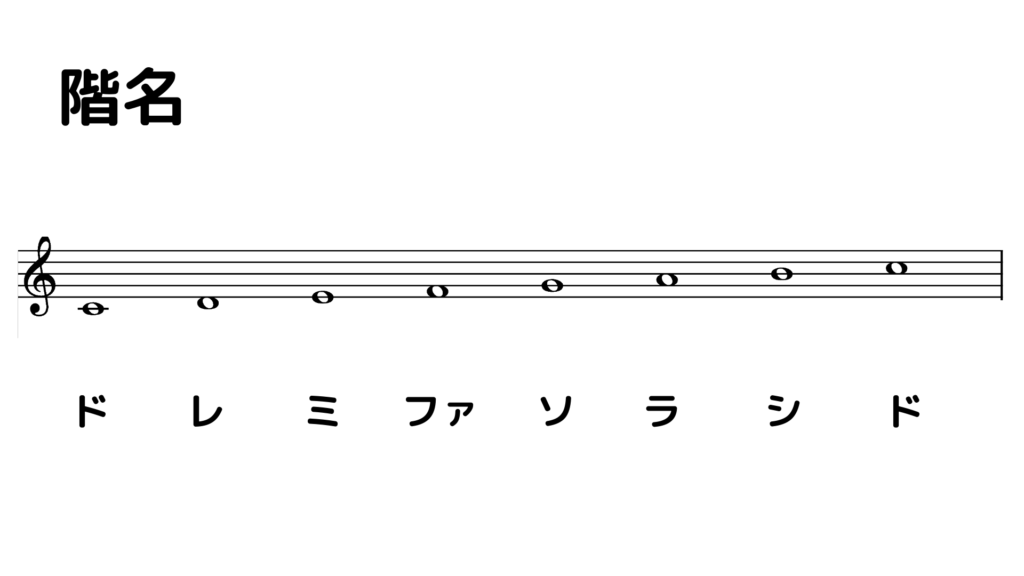

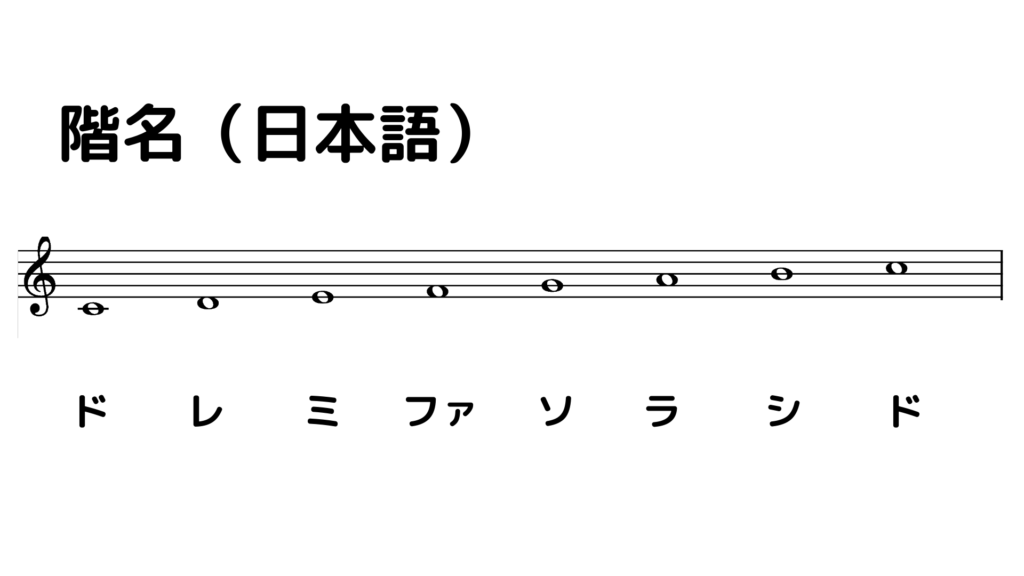

下の楽譜を見てみましょう。「階名」を表しています!

いわゆる普通の(ドレミファソラシド)です!

音楽の授業などでは、このように教えてもらったのではないですか?

これを「音名」で表すと、以下のようになります!

音の高さが同じ場所でも、音の呼び方が違いますね!

オーケストラで演奏される曲などに「ハ長調」のような言葉が使われていますが、

この「ハ」の部分が音名の「ハ」のことなんですね!

「音名」の呼び方

「音名」の考え方は、世界中共通で、日本語以外の読み方もあります!

今回は、音楽業界でよく使用される言語である、英語とドイツ語を紹介します!

特にドイツ語は、馴染みがないと読みにくい言語なので、読み方まで理解しておくと良いでしょう!

英語とドイツ語では、ほぼ違いはありませんが、英語の「B」の部分は、ドイツ語では「H」になっていますね!

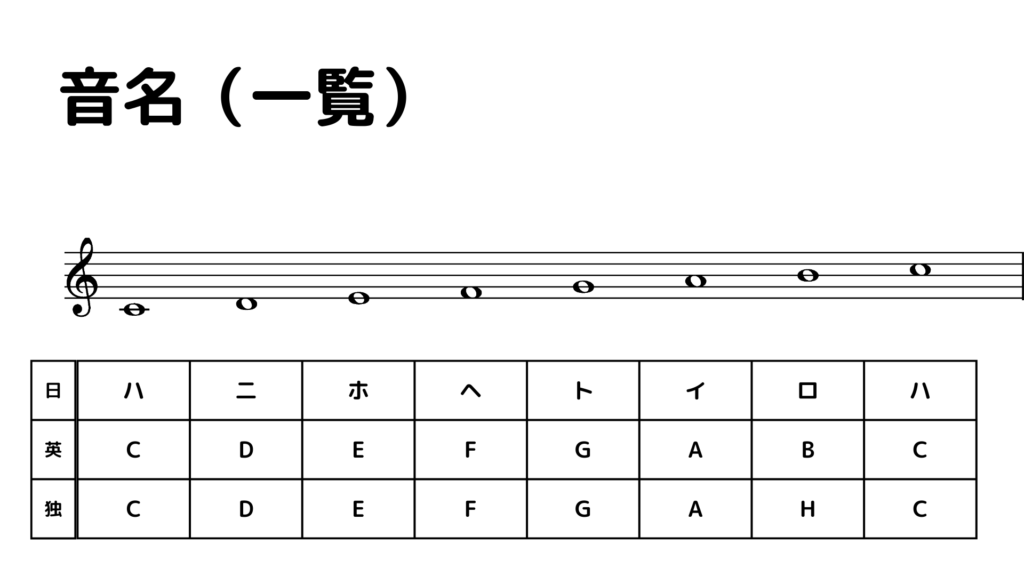

最後に、ここまで紹介した音名をまとめます!

縦に読むと、同じ音に対するそれぞれの言語での呼び方になります!

「階名」について

ここまで「音名」が、音固有の名前であると説明してきました!

では、「階名」は一体何の名前なのでしょうか?

「階名」とは?

「階名」は、ある音階において、何番目の音なのかを表す名前です!

「音階」での「名前」と覚えておくといいでしょう!

先ほどの「階名」の楽譜で、説明していきましょう!

大切なのは、「階名」は、ある音が音階の中で何番目の音かを表しているという点です!

実際は、「階名」を「音名」として扱う場合もある

ここまでの説明の中で、「難しい!」と感じた人もいると思います!

何故なら、現在「階名」は、「音名」のように扱う場合が多いからです!

実際は、「階名」で音が分かれば問題ない場合が多いです!

音楽業界でも、楽譜を見る際には、「ドレミ」で音を判断するのが一般的です!

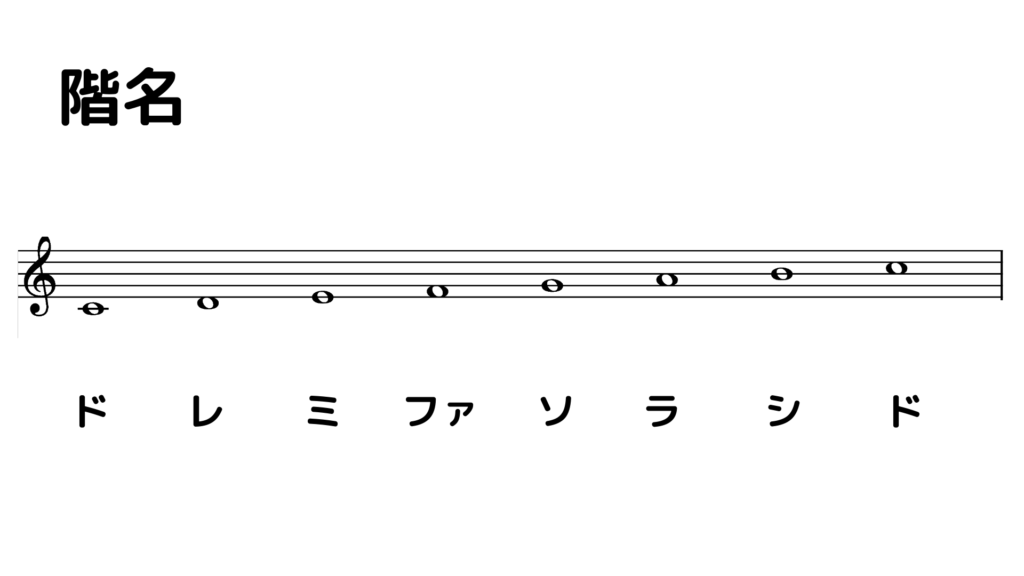

ですので、下の楽譜のように音を読んでいきましょう!

クラリネットやトランペットは、「ド」の音の高さが変わってくる?

しかし、吹奏楽で使用される楽器の場合は、事情が異なります。

自分の楽器の「ド」が何の音になるのか(「音名」だと何になるのか)を確認しましょう!

代表的な楽器と、対応する「ド」は、以下の通りになります! ※英語表記

- フルート、オーボエ、ファゴット・・・「C」

- クラリネット、トランペット、トロンボーン・・・「B♭」

- ホルン、イングリッシュホルン・・・「F」

- アルトサックス、バリトンサックス・・・「E♭」

これらの楽器は、「移調管」と呼ばれる楽器で、それぞれ「ド」の「音名」が異なっています!

「移調管」を演奏すると、「移調管」で演奏する「ド」と、ピアノの鍵盤を見て演奏する「ド」の2つの音の高さが違って聴こえます!

仕組みを理解するには、さまざまな音楽の知識が必要になるため、今回の記事では、次の点を押さえておきましょう!

- 「音名」は、音の高さに対する固有の名前

- 「階名」は、音階の中での順番を表す名前

- 「音名」と「階名」の音の高さは、必ず一致するとは限らない。

まとめ

これまで、「音名」と「階名」について説明しました!

今回の記事では、下記の内容を紹介しました!

- 音の名前には、「音名」と「階名」がある。

- 「音名」は音の高さの固有の名前、「階名」は音階での名前。

- 「ド」が「C」の時もあれば、「F」などの場合もある。

参考にしている書籍はこちら!